1、はじめに

本プログラムに当たり、受け入れ機関である一般社団法人「日本東海国際交流促進会」と送り出し機関である「四川省科技交流センター」は、この分野のトップレベルの学者達を交えた協議を行い、我が国の進んだ耐震構造の科学技術普及に関する「地方や過疎地の住宅の耐震構造設計に関する研修」というテーマを定め、そのテーマに沿った意見交換を行い、中国地震多発地に置ける四川大学、四川軽化工大学、成都錦城学院から建築、土木、環境分野の教員及び学生8名を選び、日本で科学技術体験を行いました。

2、訪問日程と訪問先

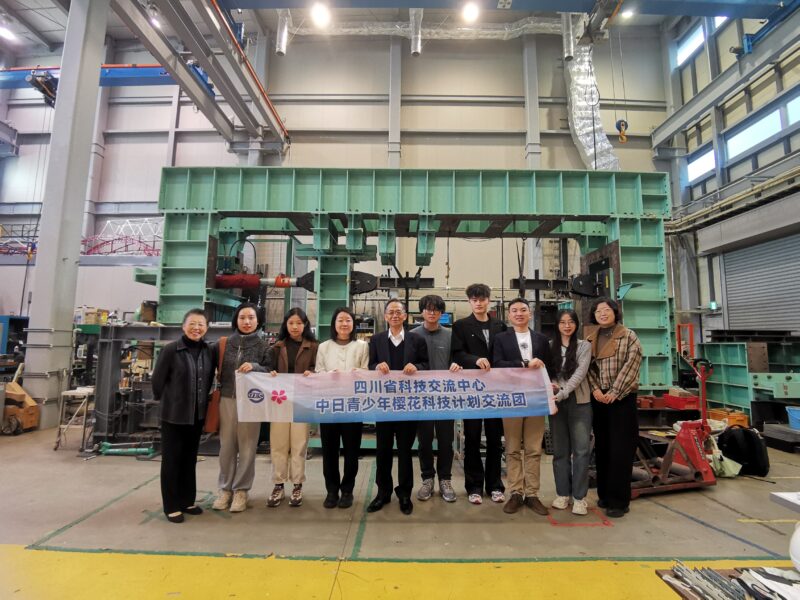

11月5日: JICA関西センターでの講義とE-Defense防災科学研究所訪問

この日、JICA関西センターで元兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長・現神戸大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授の室崎益輝教授から「減災、復興研究の灯を消してはいけない」というご講義と日本の災害復興事例や減災戦略に関する講義を受けました。その後、国立研究開発法人防災科学技術研究所のE-Defenseを訪問し、田端副主任の説明から、防災技術と災害復興における日本の知見を深く学び、巨大三軸振動台設備を視察しました。日本の防災研究分野で「人命重視」と「持続可能性」を理念とした技術や政策が印象的でした。

11月6日: 名古屋大学での研修

名古屋大学では福和伸夫教授による講義「建築物の耐震・免震・制振(震)技術、振動モニタリング技術に関する」を受講しました。教授は簡単な道具を開発して耐震と免震構造のメカニズムと最新の振動モニタリング技術や建物の強度設計について詳細に解説しました。その後、減災館で末松先生から実験設備や伊勢湾台風の解析画像も見学し、理論と実践の両面で多くを学ぶことができました。日本の科学技術の素晴らしさをPRするために名古屋大学内で野依ノーベル賞記念館を見学しました。

11月7日: 名城大学での研修

名城大学では葛漢彬教授の指導のもと、「土木鋼構造物の耐震設計」に関する講義を受けました。研究室の学生や研究員と意見交換をし、具体的な研究事例を学びました。日中間の技術的協力の可能性についても活発な議論が行われました。

午後、名古屋市内の古い建物の再建モデル「四間道」を調べ勉強しました。

11月8日: 名古屋市役所で元名古屋市交通局長、名古屋市立大学特任教授吉井信雄先生から市役所の建物耐震の特色についての講義を受けた後、名古屋市住宅都市局市街地整備部長坂野之信氏の挨拶を受けた後、名古屋住宅都市局耐震化支援課課長井上弘昭氏から「名古屋市住宅・建築物耐震化支援制度」、課長補佐服部聡氏から名古屋市東南海地震の予備対策、住宅都市局総務課課長補佐杉野庸介氏から名古屋耐震支援援助金制度などの講義を受けました。その後、市役所本体の補強技術事例として、免震技術を採用した建築物の設計を視察し、日本の都市防災計画の精密さと実践力に触れることができました。

午後から当協会の馬場規子理事長、一般社団法人名古屋城振興協会増田達雄理事長、名古屋城調査研究センター原史彦先生と文化財保護法に従った名古屋城の堀垣の耐震修復について現場で講義を受け、歴史的なお城の木構造の耐震技術を学びました。

11月9日、名古屋市政資料館で一般社団法人日本建築構造技術者協(JSCA)中部支部長 (株式会社日建設計)塚越治夫講師による「日本の耐震設計事例の紹介」を受講し、木造建築の耐震研究設計プロの株式会社飯島建築事務所上席副所長金子慶一先生から、木と鉄筋との耐震設計事例を紹介され、日本における防震構造の基準を総合的に理解することができました。特に、弾塑性設計は2011年の東日本大震災を経てその有効性が実証された話は招聘者達にとって非常に学ぶべき点が多かった。

また、元JICA中国事務所副所長、元JICA国際緊急援助隊事務局次長糟谷良久先生は四川大地震(汶川地震)を含む数々の耐震救援活動に携わられた経験をお持ちになっており、今回、「救援現場から建築耐震設計との重要性について」の講義をされ、「命には境界線があり、救援には国境がない」という言葉が招聘者達に非常に印象的でした。

3、主な学びと感想

今回の研修は皆真面目に勉強したり、大学の先生、学生、研究機関の研究員、設計研究所の研究員、役所の公務員など様々な人と意見交換や交流を図り、耐震政策、耐震構造設計法、優れた耐震技術、耐震科学の普及方法などについて総合的に研修しました。8人の招聘者は皆自分の感想と学びを書き、纏めて整理して次の感想がありました。

3-1 日本の耐震科学技術の卓越性

E-Defenseの三軸振動台や名古屋市の免震設計を通じて、日本の先端技術に触れて、これらの技術は、災害多発地域である日中双方にとって学ぶべき点が多いと感じました。

3-2 防災への取り組みと理念

「自助・共助・公助」を重視する日本の防災理念や、地域社会の持続可能な復興戦略は、四川省での防災計画にも応用可能な示唆を与えてくれました。

3-3 教育方法の工夫

大学での講義は理論と実践が密接に結びついており、特に講義形式の工夫が印象的でした。このアプローチは、日中教育交流にも応用可能と感じました。

4、結論と今後の展望

本プログラムを通じて得られた知見を基に、今後も四川省と日本との間で科学技術交流を深化させたいと考えています。特に、防災・減災分野での協力体制を強化することで、両国が直面する課題に共に取り組んでいけると確信しています。四川省と日本との間で科学技術と文化の交流を継続し、次世代の技術者や研究者が互いに学び合い、協力するプラットフォームを構築していきたいと考えています。特に、防災・減災分野での技術協力は、両国が直面する共通の課題を解決するために重要な鍵となるでしょう。

また、今回の交流を通じて各指導先生の新しい耐震技術や免震技術について招聘者を教え子として日本の耐震構造の基本を勉強させていただきましたので、地方大学からの学生や若い先生など今後日本への留学意欲がすごく高く、近いうちに留学する申請を進めると言われた学生がおりました。

5、感謝の意

今回の交流プログラムの実現にご尽力いただいた国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST)経営企画部さくらサイエンスプログラム推進本部に心から感謝を申し上げます。また、同行した学生および教員の皆様にも御礼を申し上げます。この経験が未来の科学技術交流の基盤となることを願って当促進会は引き続きさくらサイエンスプログラムを進めることに力を尽くしようと決意致します。本当にありがとうございました。